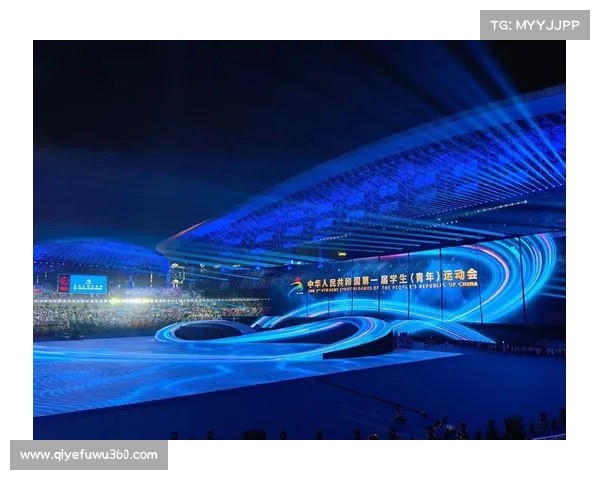

2022年11月,青春之火在闽山闽水间炽热点燃。第二届全国青年运动会汇聚了约1.2万名青少年运动员,在49个竞技项目的角逐中以昂扬姿态展现新时代中国年轻一代的蓬勃朝气与拼搏精神。这场体育盛宴超越竞技本身,成为一场青春能量汇聚多元价值交融的盛会,更是在后疫情时代背景下,对青少年体育发展道路一次充满启示意义的探索与实践。

此次青运会首次设立覆盖夏季冬季项目的49个大项,参赛代表团扩大至34个,规模远超首届。这并非简单的数字叠加,而是精心构建的综合性竞技平台,实现项目布局的科学性与包容性并重。冰上与水上项目首次同场竞技,高山滑雪与沙滩排球隔空呼应,为青少年运动员提供了前所未有的竞技实践与交流机会。

赛场上展现的不仅是速度与力量,更是青春特有的文化印记。遍布赛区的志愿者服务站点,本地中小学生充满地域特色的非遗项目展演,运动员村内跨地区的青少年文化交流活动……共同构筑了青运会独特的文化氛围。国家体育总局文化发展中心研究员李明在其分析报告中指出,青运会已突破单一赛事定位,成为“集体育竞技文化交流青春展示于一体的复合载体”,生动印证了体育作为文化纽带的独特价值。

青运会最具战略价值的职能之一是搭建了国家竞技体育人才储备的关键通道。本届赛事特别强调发掘具备未来发展潜力的青少年选手。在体操游泳田径等多个项目中,一批动作规格高技术细腻扎实的年轻选手崭露头角。羽毛球赛场年仅15岁的福建小将程星沉着冷静的技术风格,以及游泳项目中多位选手展现出的出色冲刺能力,为他们未来进入更高层次选拔打下了坚实基础。

环球360人才选拔机制更趋科学与系统化。赛前即设立了各项目选材专家组,运用科学测评手段跟踪潜力运动员的成长轨迹。赛事组委会办公室负责人强调:“本次选拔不只关注当前成绩,更注重依据科学模型评估运动员的发展上限与专项潜力。”这种基于长期跟踪与科学研判的选拔方式,极大优化了人才梯队建设效率,为国家队输送了更具可持续发展潜质的后备力量。

科技元素深度融入本届青运会各环节,极大地提升了赛事体验和竞技水平评估精度。在训练领域,多项智能设备首次大规模应用于青少年竞技实践。游泳训练中实时传输水下动作捕捉数据,田径赛场运用高速摄像设备分析运动员起跑反应时与步幅节奏分布特征,体操选手佩戴传感器获取三维旋转角速度信息……这些技术手段为教练团队制定精准的训练优化方案提供了坚实依据。

赛事呈现亦步入智能化时代。高规格的转播技术被广泛应用,多个场馆部署VR全景拍摄系统,为无法亲临现场的观众提供沉浸式观赛视角。社交媒体平台引入AI剪辑工具,自动生成个性化赛事精彩片段集锦。清华大学体育产业发展研究中心发布的报告赞誉青运会为“体育赛事数字化应用的典范”,其成功实践为我国未来大型赛事组织设立了技术融合的新标杆。

“健康成长全面发展”是本届青运会的核心导向,推动“体教融合”政策在基层切实落地。数据显示,超过76.3%的运动员参赛期间仍系统接受文化课程学习,赛事组委会与多地教育部门联合制定弹性学籍管理方案确保运动员学业连贯性。多位来自普通中学的选手在游泳击剑项目中取得突出成绩,有力验证了体教融合模式在培养优秀体育人才方面的巨大潜力。

然而融合之路仍需攻坚克难。部分学校代表队教练指出师资配备不足问题,尤其高水平复合型教练短缺限制了训练精度提升;部分地区仍存在“重竞赛成绩轻文化培养”的潜在倾向。对此,上海体育科学研究所专家团队在《青少年运动员成长路径研究》中明确指出:“优化资源配置并建立科学评价体系,平衡竞技成绩与文化教育指标权重,是深化体教融合的关键着力点。”

青运会2022以宏大而细腻的笔触,书写了新时代中国青少年体育发展的精彩篇章。它既是年轻选手挥洒汗水追逐梦想的顶级舞台,也是科技创新驱动体育变革的试验场,更是深化体教融合战略的重要实践依托。大会所汇集的青春力量与国家体育人才储备效能,其价值将持续释放。

展望未来,如何进一步优化青少年体育科学选材与长期跟踪评估机制,如何深化学校体育资源整合与高水平教练的下沉式培养,如何利用科技手段弥合城乡青少年体育发展差距……这些都将是研究者和实践者需要持续探索的关键命题。青运圣火虽已熄灭,但它所点燃的青少年体育发展之光,必将照亮更多年轻梦想家的前行之路。